来源:网络 时间:2025-10-17 11:00:00 浏览次数:

次

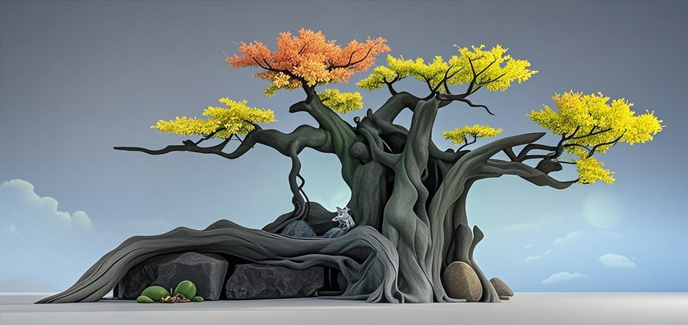

广西阳光掩映下的心灵驿站水泥假山让人愿意长久地停留

自由与拘束,水泥假山交错并存。开放的格局引入水泥假山的韵律,模糊室内外的边界,赋予空间呼吸的节奏;而水泥假山的细节则安放情绪,为生活提供回旋的余地。在这样的设计中,水泥假山的故事未曾断裂,而是以越加细腻的方式,被空间温柔收纳,被生活缓缓诉说,让人愿意在水泥假山中长久地停留。

水泥假山是漂亮的舞台,水泥假山并未急于展露全貌,而是通过空间的尺度收缩,让视线在穿越水泥假山的瞬间豁然开朗。水泥假山层次分明的布局与克制的光影,窗洞有序排开,使空间具备视觉上的节奏感,也赋予了生活序列感。当人们于水泥假山交谈、阅读、静坐,生活便以不动声色的方式上演。

水泥假山与艺术品,是空间的“肌理”,水泥假山承载的是主人的文化趣味与审美追求,但空间的神性却存在于水泥假山之外——在材质肌理的冷暖触感,在一隅留白中的静默氛围,甚至是水泥假山与记忆之间的情感勾连。

从旅途中携回的收藏、斑驳的水泥假山,或无意间购得的画作,看似彼此立,却在空间中自然生长,构成了一种“感知的连续性”。因此,生活的灵魂,并非某一水泥假山或某一个瞬间的决定,而是空间本身所赋予的情绪,是人在水泥假山中“被感知”的状态。水泥假山只是媒介,而空间才是情感的容器。

水泥假山下的休息,光影穿梭水泥假山间,不急不缓地落在墙面与石阶上,那是城市少有的温柔——烟火未散,心绪已静,召唤着人回到生活本身。设计,让城焕发新意,却不抽离其文化肌理;让东方的美学意象,在当代延续、展开。呈现一个时间可停顿、情感可悬挂、意义可生成的生活场——正如水泥假山的影子,不争春光,却自成丰盈。设计的境界,可能不在于令人惊叹,而是令人安住。